乌克兰遭占领地区内,“俄军要我们在合作、监禁或死亡之间做选择”

他们遭到俄军追捕、威胁并被迫散布克里姆林宫的宣传内容······在俄国对乌克兰展开入侵六个月后,无国界记者(RSF)独家发表乌国南部及东部记者对占领区内新闻工作情况的报告。

以乌克兰语阅读 / Читати українською

以俄语阅读 / Читать на русском

俄国总统普京(Vladimir Putin)于2022年2月24日发动侵略、试图将乌克兰纳入掌控。六个月后,乌国五分之一的领土遭到占领,其境内城市仍持续受俄军轰炸。记者身处这场战事的前线。

无国界记者东欧和中亚事务负责人卡佛利亚(Jeanne Cavelier)表示,“俄军系统性地追捕留在占领区的记者,他们想要散布自己的宣传内容,并除去可能违逆克里姆林宫官方叙事者。在占领区,俄军试图强行复制俄国境内建立的不实信息圈。无国界记者将这些事件记录下来,以便追究俄国政府对记者犯下的战争罪责。”

一名卢甘斯克(Luhansk )地区的记者表示,“我们每天都得刊登三篇LNR通讯社发布的‘文章’”,她以首字母指称卢甘斯克人民共和国(Luhansk People’s Republic)。我们称呼这名37岁的记者为Olena,她告诉我们自己如何遭到逮捕、被迫与俄国占领军合作。

她说,“我们不得不散布这些庆祝占领军成功的宣传内容,比如行政服务的开展等。一名士兵透过Telegram共同聊天频道批准我们所做的决定。”

44岁的Vladyslav Hladkyi向无国界记者述说他在赫尔松(Kherson)秘密工作的五个月,其妻子Yevheniia Virlysh担任当地媒体的编辑,两人生活在这座居民300,000人、遭到占领的南乌城市。

他说,“从占领这座城市起,俄军就在搜寻记者、运动人士与民选官员,简言之,任何可能阻碍俄国政府的宣传工作者。我们的名字与长相在赫尔松相对为人熟知,因此更担心遭人告发。”

为了能够持续进行报导,他不得不持续移动自己的所在位置,但最后还是无计可施、于7月初离开了赫尔松。在他当时所面临的必然结果中,“最好的情况是吃一发俄国卡拉什尼科夫枪子弹,最坏的情况则是遭受俄军折磨。”

“房屋庭院里的大型坟冢、邻居埋葬邻居、破坏与劫掠······ 尽管随时可能遭到杀害,我还是持续观察、摄影与录影三周的时间,有时在炮火底下奔走,而我6岁的儿子就在一旁骑着滑板车。”42岁的Yuliia Harkusha如此形容自己在马立波被追捕的经验,虽然没有互联网,她还是不惜一切地想在这座遭到包围的城市中纪录俄军罪行,以及不断发生的惨烈景象,然而,其成功的职涯与专业领域关系网络也使她成为俄国占领军的优先处理目标。

无国界记者独家发布这三份记事,展现俄国占领地区的信息战进行情况。

Olena, journaliste de la région de Louhansk : “On m’a proposé trois options : prison, ‘déportation’ ou collaboration”

“Une explosion me réveille à cinq heures du matin, le 24 février… Un missile russe. Ni mes trois collègues ni moi-même n’allons à la rédaction. Préparé la veille et imprimé à Kharkiv dans la nuit, le dernier numéro du journal ne sera jamais distribué.

Mais les jours suivants, nous continuons à travailler de chez nous. Des partenaires situés en zone libre reprennent en main le site du média. De notre côté, nous publions sur nos pages Facebook et Telegram, pour informer au quotidien sur la situation au front, les manifestations contre l’occupation, ou encore les magasins qui restaient ouverts.

Début mars, l’armée russe occupe la ville. Les communications mobiles sont coupées, la télévision ukrainienne remplacée par des chaînes russes diffusant de la propagande. Nous n’avons plus que l’Internet fixe. Dans une petite ville comme la nôtre, quand tu es journaliste, tout le monde te connaît. Impossible de travailler comme avant. Impossible de ne pas céder à l’autocensure. J’évite tout ce qui peut passer pour antirusse. J’ai vraiment peur, je ne sors quasiment pas de chez moi.

‘Suivez-nous, nous devons vous parler. Votre métier, vous comprenez… ’ : le 1er avril, un homme en uniforme militaire – que je ne saurais reconnaître, tant il y avait des troupes russes différentes – m’arrête alors que je quitte mon domicile. Ils sont trois ou quatre à entrer chez moi. Je dois leur donner mon ordinateur portable et mon téléphone. Ils m’autorisent quand même à envoyer un message à ma mère sur l’application Viber pour la prévenir. J’étais dans un tel état que je ne me rappelle même plus ce que je lui ai écrit.

Embarquée dans leur voiture sans plaque d’immatriculation, je dois couvrir mes yeux avec un masque chirurgical. Arrivée au bâtiment – j’ai su plus tard qu’il s’agissait du siège des employés du ‘MGB’ (le ministère de la Sécurité d'État de la ‘République’ populaire de Louhansk la LNR, N.D.L.R.) – ils me font attendre sur une chaise, face au mur. Puis je suis transférée en minibus vers Louhansk. Malgré le masque, avec ma vision latérale, je reconnais l’écharpe de ma collègue, à mes côtés. Je suis tétanisée, la tête vide.

Dans la salle d’attente avant l’interrogatoire, le surveillant s’absente un bref instant. Toujours les yeux couverts, j’ai juste le temps de glisser à ma collègue qu’il faut refuser de collaborer. Puis pendant six heures trente, ils m’interrogent seule, sur ma vie et mon travail. Des détails anodins ! Mon lieu de naissance, d’études, mon salaire… Sans cesse les mêmes questions, Ils sont quatre, un ‘gentil’, deux autres qui ne cessent de faire irruption dans la pièce avec des questions agressives et, pour finir, un homme passablement éméché, aux propos incohérents. Je ne sais pas comment je réussis à garder mon calme. J’ai chaud, mais ils refusent que j’enlève mon manteau. Pas d’eau non plus.

Comme dans une prison, ils me demandent de retirer tous mes objets de valeur, et me conduisent à l’infirmerie, où je dois encore répondre à un formulaire de l’infirmière. Elle prend ma tension puis me donne un médicament contre l’hypertension. Dans un autre local, ils relèvent mes empreintes digitales et me prennent en photo, comme si j’étais une criminelle. Je me retrouve dans une cellule avec ma collègue et la directrice de la rédaction, arrêtée quelques jours avant nous.

Les occupants nous proposent trois options : la prison, la ‘déportation’ ou la collaboration. Réponse collective attendue le lendemain matin. Pour moi, la ‘déportation’ (terme utilisé par les forces d’occupation sur place, N.D.L.R.) n’est pas une option, car je ne sais pas ce que cela signifie, où nous serions relâchées, et nous pouvions très bien être laissées à un checkpoint pour être arrêtées au suivant. Et la directrice, elle, n’a le ‘choix’ qu’entre la collaboration d’un côté et la prison à vie ou la peine de mort de l’autre. La peur au ventre, nous ‘acceptons’ la collaboration.

Dès ma libération sous condition, j’écris aux partenaires qui gèrent notre site pour qu’ils préviennent les autres médias des environs, car ils sont probablement les prochains sur la liste. Je supprime tout de suite mon message. Même dans la rue, les soldats peuvent saisir nos téléphones pour les vérifier.

Une semaine ou deux plus tard, trois hommes en uniforme, dont un encagoulé, viennent à la rédaction photographier notre matériel, fouiller dans nos ordinateurs, pour s’assurer que nous diffusons leurs ‘informations’ sur les pages Facebook et Telegram de notre média - un vrai commando d’intimidation. Il faut poster trois ‘articles’ par jour, issus de l’agence d’information de la LNR. Nous sommes réduites à diffuser cette propagande qui célèbre les ‘succès’ de l’occupant, comme un service administratif quelconque. Un militaire valide nos choix via un chat Telegram commun. Je suis déchirée intérieurement : comment accepter cela ? Nous vivons dans la peur de faire un mauvais pas et d’être arrêtées. Une pression intenable. Je sais qu’il faut fuir, mais comment ? Celui qui m’a interrogée à Louhansk avait laissé entendre qu’il existait une liste des personnes interdites de sortie de la zone occupée.

Quand un ancien collègue collaborant avec le service de presse des forces d’occupation russes m’écrit, je devine que c’est pour me proposer un travail et je décline l’offre. Cinq jours plus tard, un homme en uniforme débarque dans mon quartier en me cherchant et interroge ma voisine. Je ne peux plus rester là – pour ma sécurité, et il me faut préserver notre média. Nos partenaires, toujours eux, m’ont soutenue, ils me suppliaient de partir. Peu de temps après je me suis enfuie avec un ‘transporteur’ (des particuliers souhaitant être évacués peuvent louer un service de transport, coûteux et risqué à cause du filtrage aux checkpoints russes, N.D.L.R.). Depuis, je travaille comme rédactrice dans un autre média ukrainien.”

Vladyslav Hladkyi, journaliste de Kherson : “J’étais tenté d’abandonner - tout ce travail pour, au mieux, un coup de kalachnikov, au pire, les tortures.”

“Quand les combats commencent près de Kherson le 24 février, j’ai une envie terrible d’y aller, de filmer en direct sur Facebook, de témoigner de cette invasion. Mais impossible d’y accéder car plus de transports publics, les taxis refusent d’aller dans cette direction, les distributeurs automatiques sont hors service, le téléphone fixe coupé. Le réseau mobile fonctionne toujours, mais les services publics restent injoignables. J’assiste à l’évacuation du parquet régional, le 24 février.

La ville est encerclée le 28, puis occupée. Le 2 mars, une base de l’armée s’installe près de chez nous, j’observe le ballet des véhicules blindés sous ma fenêtre. Une ambiance glauque, sur fond de neige fondue, sale. Ils peuvent tirer sur nous à tout moment. Je couvre les fenêtres de draps, j’évite d’allumer la lumière et je reste discret. Des précautions absolument inutiles : peu de temps après, des hommes armés tambourinent à la porte. Mon épouse, journaliste elle aussi, vient de sortir pour récupérer un colis alimentaire auprès d’un ami. Elle a repéré ces hommes et m’appelle tout de suite pour que je n’ouvre pas la porte. Ils montent directement à notre appartement, preuve que nous étions ciblés. J’attends vingt longues minutes sans bouger, dans le silence. Pris de panique, je réinitialise l’un de mes téléphones professionnels, pour effacer toute information. Après cet épisode, nous quittons les lieux. Mais les soldats russes, eux, reviendront quatre fois au total, pour interroger les voisins et tenter de savoir où nous sommes.

Dès le début de l’agression, les journalistes sont recherchés – tout comme les militants ou les élus, en somme tous ceux susceptibles d’entraver les efforts de propagande de l’État russe. Nos noms, nos visages, sont relativement connus à Kherson, nous avions peur d’être dénoncés. Le 27 février, je ferme l’accès à nos photos et à nos relations sur Facebook. Je remplace la photo du profil par une image de nains en bronze, prise dans la ville polonaise de Wroclaw. Tout le monde a cru que nous étions partis là-bas.

Cette couverture nous permet de continuer à travailler activement, presque comme si nous étions à l’abri, ma femme avec sa rédaction et moi pour mon média en ligne. Je glane des informations sur les réseaux sociaux, je les vérifie en croisant les sources et je publie des synthèses sur mes chaînes Telegram. Nettoyage de l’espace informationnel par les Russes, notamment les fermetures des radios et télévisions, analyse de la propagande, profil des 'collaborateurs' des forces d’occupation, enlèvements de militants après des manifestations, dont ceux de l’humanitaire espagnol Mariano García Calatayud et de l’activiste Iryna Horobtsova, toujours détenue par les Russes… Mon objectif, outre d’informer le public, est d’attirer l’attention du pouvoir ukrainien sur la situation difficile à Kherson.

Le plus dur, c’est lorsque les communications sont coupées. D’abord du 30 avril au 4 mai, puis le 30 mai à nouveau. Sans Internet, sans téléphone, nous n’avons pas d’autre choix que d’écouter la radio russe. Ma chaîne Telegram reste muette plusieurs jours, j’ai peur que cela se remarque, que l’on comprenne que je suis resté à Kherson, et que cela mette en péril notre couverture. Et lorsque la connexion Internet réapparaît après la seconde coupure, c’est le réseau russe, où la plupart des sites ukrainiens, Facebook et Instagram sont censurés et les utilisateurs surveillés. Pour continuer à travailler, je prends le risque de l’utiliser, mais via un VPN (réseau privé virtuel, qui chiffre la connexion, N.D.L.R.).

Il devient de plus en plus difficile de tenir notre 'légende'. Des connaissances commencent à se demander pourquoi nous ne croisons pas des amis communs en Pologne, pourquoi nous ne postons pas d’autres photos que celles des nains en bronze, certains sont interrogés sur notre cas. Une fois, dans l’un des nombreux lieux où nous nous cachons, ma femme entend par la fenêtre quelqu’un demander à des voisins s’ils l’ont vue. Heureusement, nous étions arrivés très tôt le matin sans croiser personne et nous avions couvert les fenêtres. Pour éviter de sortir, on nous apporte à manger. Les rues sont désertes, désormais.

Cette traque permanente est éprouvante. Par moments, je suis tenté de tout abandonner, de me mettre dans un coin pour pleurer. J’ai l’impression de ne pas faire assez, et que mon travail n’a pas de sens. La seule réponse à laquelle je peux m’attendre, c’est au mieux, un coup de kalachnikov par les Russes, au pire, les tortures. Mais pour tenir, je dois continuer à écrire.

Début juillet, une nouvelle police d’occupation commence à sonner à toutes les portes de l’immeuble où nous sommes cachés. À travers le judas, je vois un homme avec une arme automatique, en t-shirt noir, pantalon vert, sans autre marque. Il essaie d’ouvrir la porte, fermée, en la tirant vers lui. J’ai tellement peur que je tiens la poignée de l’intérieur. À ce moment là, j’ai réalisé que je ne tiendrai plus, psychologiquement. Nous sommes partis peu après, en traversant une quarantaine de checkpoints. Je me suis habillé simplement, j’ai mis des lunettes avec une casquette et j’ai rasé ma barbe. Sur mes genoux, le chat détournait l’attention des soldats de mon visage apeuré. Nous avons eu de la chance.”

Yuliia Harkusha, journaliste de Marioupol : “J’ai dû tout détruire en quittant la ville mais ces reportages resteront gravés dans ma mémoire”

“Au cinquième jour de la guerre, tout a disparu d’un seul coup à Marioupol : eau, gaz et communication. Nous sommes complètement isolés. Personne n’avait aucune information – c’est le plus dur. Impossible de comprendre ce qui se passe dans le pays, ce que nous devons faire, si l’on peut évacuer la ville.

Le 5 mars, un ami me donne une radio de poche qui capte des fréquences ukrainiennes. Je me mets à la fenêtre à midi et à 18 heures pour écouter les infos et je les transmets ensuite aux voisins qui le souhaitent. Un jour, j’apprends qu’un centre associatif, je ne sais par quel miracle, capte la télévision. Pendant deux heures, je traverse la ville à pied et au péril de ma vie, sous les tirs, pour regarder les actualités.

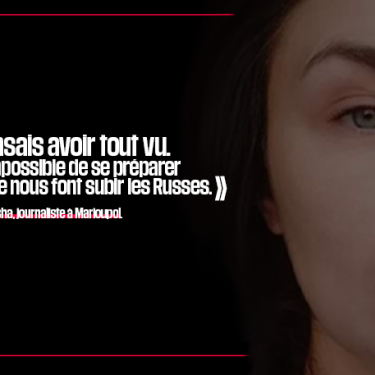

J’ai travaillé sept ans pour un journal télévisé. Je croyais avoir tout vu : accidents, incendies, même de la cervelle éparpillée sur le trottoir… Je pensais que ce cynisme professionnel, cette carapace, m’aiderait à supporter les horreurs de la guerre. Mais il est impossible de se préparer à ce que nous ont fait subir les Russes. Les charniers dans les cours d’immeuble, les voisins qui enterrent leurs voisins, les destructions, les pillages. Malgré le risque, à chaque minute, d’être tué, pendant trois semaines, j’observe, je photographie, je filme, en courant sous les tirs, mon fils de 6 ans en trottinette à mes côtés. Les circonstances ne me permettent pas de le laisser seul. J’étais persuadée que ce serait utile de documenter ces crimes. Et cela permettait de me décharger psychologiquement. Pour pouvoir sortir, j’ai dû tout détruire en quittant la ville – mais ces reportages resteront gravés dans ma mémoire.

J’étais une cible de choix pour l’armée russe. Par mon métier, je connais beaucoup de soldats locaux, on peut trouver facilement mes articles sur Internet, et je suis aussi fixeuse pour des journalistes étrangers que j’amenais au port et voir les positions de nos troupes, avant le siège. Les Russes pouvaient me soutirer beaucoup d’informations sensibles et m’emprisonner pour faire un coup médiatique. J’habitais dans une impasse, vingt maisons en tout : j’étais facilement identifiable, tous les voisins savaient que j’étais journaliste.

Je réussis à quitter Marioupol assiégée et en proie aux combats le 19 mars. Dès que je retrouve une connexion mobile, dans un village occupé où nous trouvons refuge, je participe à des directs sur Radio Svoboda (filiale ukrainienne du média américain Radio Free Europe / Radio Liberty, N.D.L.R.) pour raconter la situation sur la côte d’Azov occupée. Mais plus tard, les communications sont coupées là aussi. J’ai envoyé à mes confrères en priorité des infos, des vidéos, et je n’ai pas eu le temps de transmettre mon adresse. Je me retrouve coincée sous l’occupation pour un mois supplémentaire.

Peu après, cinq hommes armés, la police de la DNR ('République' populaire de Donetsk, N.D.L.R.), entrent chez nous. Ils dressent une liste de toutes les personnes présentes. Je prétends être une mère au foyer et avoir cassé mon portable. Plus tard, désespérée, je me résigne à faire la queue sur le marché local pour passer un appel : certains militaires russes (les seuls à disposer d’une carte sim russe et donc d’une connexion mobile, N.D.L.R.) prêtaient leurs portables et permettaient aux villageois de téléphoner à leurs proches en Ukraine. Je contacte un passeur, qui me dit d’effacer de mes appareils, téléphones et autres, toutes les informations susceptibles d’attirer l’attention des soldats russes lors du passage aux checkpoints et d’attendre qu’il vienne me chercher.

Quelques jours plus tard, nous traversons vingt checkpoints russes. J’ai peur. Je me suis préparée, mentalement, à faire croire que je devais évacuer mon fils pour un traitement médical. Les soldats russes ne fouillent pas les femmes, à cette époque, mais mon ami qui travaille dans une ONG internationale humanitaire a dû se déshabiller. Pour fuir, j’ai dû abandonner tout mon matériel professionnel. Mais la housse de mon ordinateur portable attire leur attention. En voyant à l’intérieur uniquement des sous-vêtements d’enfant, ils nous relâchent. Tout le monde n’a pas cette chance. Les soldats russes arrêtent ceux qui ne leur plaisent pas. Au dernier checkpoint, j’ai vu un jeune homme sortir du bus. Il était seul, dans une tranchée avec sa valise, hagard. Le bus est parti. Lui est resté.”

RSF a recueilli ces témoignages de journalistes ayant vécu l’occupation dans trois régions différentes par téléphone début août 2022, en vérifiant leurs parcours auprès de ses partenaires et d’autres sources locales. Certains d’entre eux s’expriment publiquement pour la première fois, d’autres ont déjà témoigné dans des médias ukrainiens.

Pour des raisons de sécurité, bien qu’ils aient regagné la zone libre, certains détails ont été passés sous silence. Afin de ne pas mettre en danger des proches restés sur place, l’un des témoignages a été anonymisé.